Lärm zu bekämpfen ist heutzutage ein Top-Thema. Sprache hingegen wird in der Raumakustik stiefmütterlich behandelt. Mit DIN 18041 erfährt man zwar, wie viel Absorption vermeintlich nötig ist. Und die Rede ist auch deklaratorisch von „guter Hörsamkeit“ und „Sprachverständlichkeit“. Aber klassische Bedämpfungen verschlingen nicht nur, was stört, sondern auch das Nutzsignal.

So verkommt mit DIN 18041 das Schlagwort der „guten Hörsamkeit“ zum leeren Versprechen. Denn zum einen sind nicht das Gegenteil von Lärm nur einfach kurze Nachhallzeiten. Zum anderen erzeugt viel Absorption zwar kurze Nachhallzeiten – geht aber nicht an die Quelle von Lärm heran.

Wenn also in DIN 18041 die Rede ist von „Planungsrichtlinien zur Sicherung der Hörsamkeit vorrangig für die Sprachkommunikation“ (DIN 18041:2016-03, „1 – Anwendungsbereich“; Seite 5), dann ist damit ein Ziel ausgedrückt, aber keine Leistung versprochen. Es wird eine positive Voreingenommenheit geschürt. In Kapitel 4, „Anforderungen und Empfehlungen“, wird auf Seiten 10 und 11 „gute Hörsamkeit“ dann auch tatsächlich in Aussicht gestellt.

Lärm trotz DIN 18041

Zugleich sind in 1. und 2. Novelle der Norm alle Versuche erfolgreich abgewehrt worden, die Bedeutsamkeit der Raumkanten zu berücksichtigen. Geholfen hat dabei, dass es der Forschung noch immer nicht gelungen ist, Raumkante explizit abzubilden, geschweige denn, den Einfluss der Raumkanten auf das Gesamtschallereignis in einem Raum mathematisch zu beschreiben.

Und so gilt der Einfluss der Raumkanten auf die Raumakustik, insbesondere deren Einfluss auf Lärm, als noch immer nicht bewiesen. Allein, der empirische Beweis ist noch immer die Mutter aller Beweise: Der praktische Alltag hat den Einfluss der Raumkanten seit etwa den 1990er Jahren hinreichend oft und vielzählig bewiesen.

Lärm ist ungleich langem Nachhall

Und in diesem Sinne ist der negative Einfluss der Raumkanten auf die Raumakustik sehr wohl bewiesen. Aber den „negativen Einfluss“ zu beweisen klingt so negativ. Darüber hinaus ist es möglich, Raumkante positiv und konstruktiv in Raumplanung mit einzubeziehen:

Das ReFlx®-System bekämpft den Lärm UND – 2-in-1 – sorgt für höchste Klangreinheit und extreme Sprachklarheit.

DIN 18041 erstickt Sprache – etwa in „guter Absicht“?

In Anhang C zu DIN 18041 heißt es unter dem Titel „Sprachkommunikation“:

„Ein Raum hat vor allem dann diesbezüglich eine gute Hörsamkeit, wenn Sprachkommunikation darin einwandfrei und störungsfrei stattfinden kann.“ (Seite 27, erster Absatz, Satz 2)

Eine nette Feststellung.

Wenn es in Anhang C zu DIN 18041 im dritten Absatz heißt:

„Der Sprechapparat des Menschen ist normalerweise für eine Sprechweise auf einen A-bewerteten Schalldruckpegel in 1 m Abstand von 54 dB bis 60 dB […] ausgelegt“ (Seite 27, dritter Absatz, Satz 3),

dann allerdings hat sich die Norm selbst zum Scheitern verurteilt.

Schon die Sprache selbst ist in der Raumakustik eine verkannte Größe. Die vielleicht größte Fehleinschätzung der Norm hingegen ist, dass kurze Nachhallzeiten erforderlich seien, um gute Sprachverständlichkeit zu ermöglichen.

am eigenen Ziel vorbei:

Nicht sachlich, aber in sich selbst schlüssig, heißt es in DIN 18041 auf Seite 19:

„Da bei Räumen mit einem Volumen bis ca. 250 m3 keine Gefahr zur akustischen Überdämpfung besteht, kann hier eine vollflächig schallabsorbierende Decke in Kombination mit einer ebenfalls schallabsorbierenden Rückwand eingesetzt werden […].“

DIN 18041 rät nicht gut

Ein wirkliches Verständnis für Raum, Akustik und Sprachkommunikation spiegeln solche Feststellungen nicht wider. Erst recht die alltägliche Praxis beweist, dass durch vollflächig bedämpfende Decken die Sprachverständlichkeit eben gerade nicht begünstigt werden kann.

Und auch, wie Lärm in Innenräumen entsteht, wurde nicht verstanden.

Die Gründe für die Empfehlungen der Norm erschließen sich sachlich nicht, wenn dort mehrfach hervorgehoben wird, man vertrete die Interessen von „Personen mit einem erhöhten Bedürfnis nach guter Hörsamkeit“ (DIN 18041).

DIN 18041: „gute Hörsamkeit“ blendet nur

Etwa die Feststellung in DIN 18041 hinsichtlich sog. „kleiner“ Räume – also gewöhnlicher Klassen- oder Besprechungsräume mit bis zu 250 m3 Raumvolumen – „aufgrund der Raumabmessungen ist eine Überdämpfung […] durch schallabsorbierende Maßnahmen in der Regel nicht zu befürchten“ (DIN 18041:2016-03; 5.3.3 – Kleine Räume mit Volumina bis etwa 250 m3), entbehrt eines jeden Realitätsbezugs.

Damit hat man sich aber auch klar positioniert. Mit DIN 18041 setzt man mittels „im Zweifelsfall“ schrankenloser Absorption nicht einmal auf die Bewältigung von Lärm, sondern allein auf die Kontrolle über die Nachhallzeiten. Die tatsächliche Nutzbarkeit eines Komunikationsraumes steht damit an zweiter Stelle.

Und tatsächlich äußern Lehrkräfte über DIN-gerecht akustisch ausgestattete Räume, man müsse permanent sehr laut sprechen und umgekehrt sehr konzentriert hören.

„Der Unterricht in solchen Räumen ist extrem anstrengend“, so etwa der O-Ton eines Gymnasiallehrers – der damit die zahlreichen Klagen von Lehrkräften aller Schultypen kurz und bündig auf den Punkt gebracht hat.

Und wenn eine Erzieherin verschämt einräumt, sie habe ja selbst die Maßnahmen anfangs erleichtert begrüßt, dann bekräftigt das nur den Irrtum der Norm: Der Lärm, so dieselbe Erzieherin, sei keineswegs bewältigt, sondern noch fast der vorherige.

Laut und öffentlich äußert das hingegen niemand mehr: So bedämpfte Räume gelten als arbeitsrechtlich einwandfrei und sicher. Folglich finden Lehrkräfte sich damit ab, dass die Belastung nun zwar andere, aber nicht geringere sind. Man kann nur leider nichts mehr dagegen tun…

Wenn selbst die Arbeitsschutzregel ASR A3.7 der ‚Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin‘ sich am Nachhall orientiert und analog zu DIN 18041 bedämpfte Räume rechtlich frei spricht… gibt es dann überhaupt andere Wege für die Raumakustik und geht dann überhaupt MEHR Sprachverständlichkeit?

Lärmbekämpfung – ein wichtiges Anliegen

Ja! – Das geht. Und eine ASR A3.7 möchte andere Lösungsansätze auch mindestens nicht behindern – ganz im Gegensatz zu DIN 18041, die in Richtung der bloßen Absorption klar festgezurrt ist.

Deshalb lautet es in Satz 5 der ASR A3.7, also bereits einleitend: „Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen.“

Auf diesem Wege stellt die BAuA* als Herausgeberin der ASR A3.7 die Lärmbekämpfung nicht als weniger wichtig hin. Aber sie setzt jene Vorgaben außer Kraft, die sie selbst später beschreibt. Und die, wie sollte es anders sein, auch die Norm im Wesentlichen identisch als verbindlich suggeriert.

Lärm bewältigen + extreme Sprachklarheit:

Mit dem ReFlx®-System. Und vorläufig allein mit dem ReFlx®-System.

Mit Kantenabsorbern und auch mit Plattenresonatoren – die die Norm sämtlich bisher erfolgreich zurückgedrängt hat – kann bereits seit etwa den 1990er Jahren sinnvoll Linderung von Lärmproblemen erlangt werden: über die Entstörung der Raumkanten. Auch kann so sehr wohl die Bedeutsamkeit von Raumkante unter Beweis gestellt werden.

Aber allein das ReFlx®-System bietet seit 2020 den „Turbo“ in Sachen Sprachklarheit:

ReFlx®-System als „Booster“ für Sprache

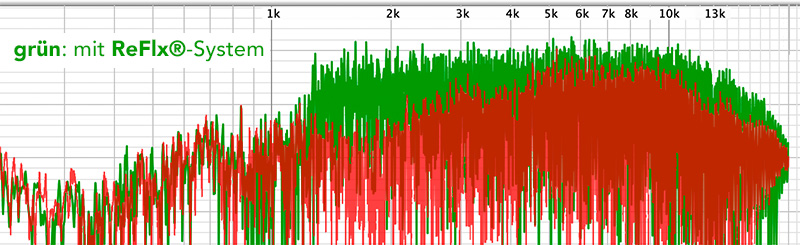

Das ReFlx®-System entstört die Raumkanten. Das ist die Lärmbekämpfung – vergleichbar Kantenabsorbern. Das ReFlx®-System verstärkt aber zugleich die hohen mittleren und die hohen Frequenzen. Das ist die Sprachverständlichkeit par excellence – vergleichbar mit nichts anderem.

Zugleich nämlich – während das ReFlx®-System zur Entstörung der Raumkanten poröse und Schall absorbierende Materialien gar nicht benötigt – reflektiert das ReFlx®-System in optimalem Winkel die nützlichen Frequenzen. Im Bereich von ca. 1.250 bis über 17.500 Hz wird der Schalldruck um bis zu 18 dB verstärkt – und zwischen 1.250 und 11.000 Hz sogar mit einer fast gleichmäßigen Intensität.

On the top: Auch mit einer gleichmäßigen Intensität im ganzen Raum, wie Messungen der STI-Werte gezeigt haben.

Fast unabhängig von der übrigen Raumausstattung wird gleichsam ein eigenständiger Hörraum erschaffen, der sogar elektroakustische Sprechanlagen für Personen mit Hörgeräten überflüssig macht.

So stellt das ReFlx®-System eine Methode dar, mit der unabhängig von Energie, Wartung und Reparatur eine immerwährend maximale Klarheit von Sprache gewährleistet werden kann.

- BAuA = Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin