Die Raumkanten beeinflussen das Schallfeld in einem Raum umso stärker, je kleiner ein Raum ist. Insbesondere in so genannt „kleinen“ Räumen (bis 250 m3) ist es daher das KANTENVOLUMEN, das die Raumakustik dominiert. Dieser Dominator unter den Störeinflüssen möchte primär berücksichtigt und primär gestaltet werden.

Bei akustischen Messungen hingegen werden – unter dem Oberbegriff des „Nachhalls“ und aus technischen Gründen – solche Störungen, die im Kantenvolumen entstehen, und der wirkliche Nachhall nicht gesondert betrachtet. So entsteht ein Zerrbild von der wahren Raumakustik, das mit der Realität wenig gemein hat. Denn die sog. „Nachhallzeiten“ bemessen tatsächlich das Abklingen des GESAMTSCHALLEREIGNISses in einem Raum.

Mit „Nachhall“ wird also nicht im eigentlichen Sinne die „Halligkeit“ eines Raumes bezeichnet ist. Auch wenn man das geläufig durchaus so gleichsetzt.

Kurze „Nachhallzeiten“ gelten als DAS zentrale Kriterium für eine „gute Hörsamkeit“ in Räumen. Diese einfache Regel wird bemerkenswert selten in Frage gestellt – wenn man bedenkt, dass in der Akustikbranche gut bekannt ist: Sie ist nicht korrekt. „Eine kurze Nachhallzeit bedeutet noch lange nicht, dass in einem Raum auch eine gute Sprachverständlichkeit herrscht.“ Das habe ich häufig genug, und doch stets nur in vertraulichen Gesprächen, eingeräumt bekommen.

dezidierte Beobachtung der Raumkanten

Die Aufgabenstellung für die Forschung lautet also, die Raumakustik über andere Daten deutlich klarer zu beleuchten als bisher. In erster Linie muss man sich dabei auf das Kantenvolumen konzentrieren. Zugleich aber soll die Analyse alltagstauglich bleiben – und muss folglich einfach zu bedienen, mobil und kostengünstig sein. Vor allem jedoch muss sie der Realität näher kommen, als das bisher der Fall ist.

Wenn DIN 18041 verlangt: „Im Sinne dieser Norm ist die frequenzabhängige Betrachtung der Nachhallzeit zwingend erforderlich“ (DIN 18041:2016-03; 4.2.3 – Anforderungen an die Nachhallzeit), dann ist genau DAS nicht realistisch. Und der Verdacht ist schwer zurückzuhalten, dass eine solche Erwartung einem ganz anderen Zweck diene.

Denn viel zu lange schon ist der Einfluss der Raumkanten grundsätzlich bekannt. Allein, an hinreichend genauen Analysen und folglich technisch gestützten Belegen fehlt es noch. Aber um die Norm zurückzuweisen, ist längst genug bekannt über den Einfluss des Kantenvolumens. Mit einem lapidaren: „Man weiß aber, dass sich eine angemessen starke Bedämpfung günstig auf die Hörsamkeit auswirkt“ (DIN 18041:2016-03; 1 – Anwendungsbereich) kann sich niemand mehr herausreden.

Zum ReFlx®-System wird schon mal gern angemerkt, die Wirksamkeit sei ja noch nicht nachgewiesen. Tatsächlich hingegen kann dessen Wirksamkeit nur auf der Grundlage der Nachweiserfordernisse gemäß DIN 18041 (!) nicht nachweisen kann. Denn DIN 18041 erhebt mit den Nachhallzeiten ein Kritikerium zur ausschlaggebenden Größe, das eine tatsächlich nur untergeordnete Rolle spielt. Der NACHHALL entscheidet nur untergeordnet über die Sprachverständlichkeit.

Kriterium aus DIN 18041…

Im „Prüfbericht mit Begutachtung“ der SG-Bauakustik (Institut für schalltechnische Produktoptimierung; Mülheim/Ruhr und Schornsheim) ist nicht nur die Rede von „ausgezeichneten STI-Beurteilungsergebnissen“ (Sprachverständlichkeitsindex). Sondern dort tauchen auch Messungen zum Ablenkungsabstand auf – einem Kriterium, mit dem man in Großraumbüros, nicht aber in Kommunikationsräumen arbeitet.

Die STI-Werte bieten eine umfänglichere Sicht auf die Raumakustik, als dies allein die Nachhallzeiten bieten können. Im Zusammenhang mit dem Sprachverständlichkeitsindex wird deutlich, dass die Nachhallzeiten allein nicht nur eine zu dünne Datendecke bieten. Sie führen sogar in die Irre.

… ist fast belanglos

Der Nachhall im begutachteten Raum ist spürbar ausgeprägter, als mit DIN 18041 als ideal dargestellt wird. Die Klarheit von Sprache hingegen fällt bereits EXTREM gut aus, wenn allein das ReFlx®-System montiert ist! Und so kann schwerlich der Nachhall einen verlässlichen Hinweis geben, dass oder weshalb ReFlx® so deutlich der Sprachverständlichkeit dient. Vor allem aber: Der Nachhall beweist eben NICHT, dass ReFlx® schlecht wirke.

Eine größere Klarheit bietet die Ergänzung durch Impulsmessungen – auf die ich später noch kurz eingehen möchte. Die Berechnungen der Werte im Sprachverständlichkeitsindex (STI) nämlich beziehen die Nachhallzeiten mit ein. Folglich verschleiern auch die STI-Werte die tatsächliche Klarheit der Sprache ein wenig. Die STI-Werte stellen sich als schlechter dar, als sie bei korrekter Bewertung sein müssten.

Zunächst aber möchte ich auf den Ablenkungsabstand eingehen, den Herr Grüll im Rahmen des Gutachtens mit erfasst hat.

Raumkanten im Fokus: ReFlx®

Der ABLENKUNGSABSTAND beschreibt, ab welcher Distanz zwischen Sprachquelle und Hörort Sprachäußerungen so klar erscheinen, dass man unwillkürlich „abgelenkt“ wird. Als Kriterium in Kommunikationsräumen wird also üblicherweise der Ablenkungsabstand nicht herangezogen. Tatsächlich beschreibt der Ablenkungsabstand jene räumliche Distanz, ab der der STI-Wert unter 0,5 fällt. Dieser Abstand beträgt für das ReFlx®-System im untersuchten Raum 49,6 m.

Eine solche Distanz lässt aufhorchen – und wirkt eher wie ein falsches Ergebnis. Aber auch, weil eine solche Messung für Kommunikationsräume ungeeignet ist, weisen Fachleute dieses Messergebnis als irrelevant zurück. Ich möchte anmerken, dass all das auch Herrn Grüll bewusst ist! In der Gesamtschau hingegen liefert auch diese Messung sehr wohl Hinweise auf die Wirkungsweise und Effektivität des ReFlx®-Systems.

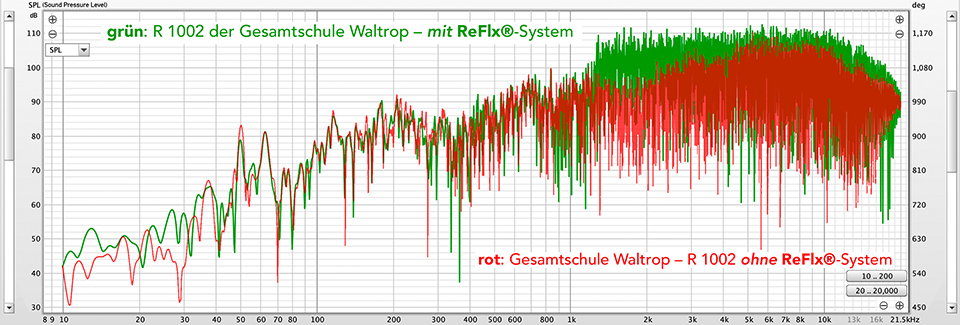

Denn allein die Luftdämpfung hätte der Klarheit des gesprochenen Wortes über eine Distanz von knappen 50 m den Garaus gemacht. Nimmt man nun aber zusätzlich die Impulsmessungen zur Hand, so wird klar, was STI-Werte und Ablenkungsabstand aussagen. Frequenzen ab ca. 1.250 Hz aufwärts nämlich werden mithilfe des ReFlx®-Systems mit bis zu 18 dB verstärkt.

Berücksichtigt man nun auch noch, dass die STI-Werte gemäß Gutachten in der größten und in der kleinsten Distanz am höchsten sind (nämlich bei ca. 2,5 m und ca. 7,5 m), dann wird deutlich, wie ausgewogen das Schallfeld im Raum dank ReFlx® ist. Die Werte in den mittleren Distanzen von ca. 4 bis 6 m fallen – in den Zahlenwerten in der 2. Stelle hinter dem Komma – tendenziell schwächer aus.

erst Impulsmessungen bringen Klarheit

Die Impulsmessungen zeigen sehr deutlich, wie ab ca. 1.250 Hz – und bis hinauf zu 12.500 Hz – die Schalldruckpegel verstärkt und auf ein recht gleichmäßiges Niveau gehoben werden (siehe Abb. weiter oben). Im Zusammenhang mit dem Gutachten zeigen die Impulsmessungen, weshalb es zu einer so hohen Klarheit von Sprache kommt. Obgleich gemäß DIN 18041 – nämlich ausweislich der langen Nachhallzeiten – die Sprachverständlichkeit höchstens mäßig sein sollte, ist der sprachliche Austausch gerade besonders angenehm und nicht anstrengend.

Raumkanten: in DIN 18041 verschwiegen

Nun spiegeln jedoch in Wahrheit Messungen der Nachhallzeiten gar nicht den eigentlichen Nachhall wider – sondern undifferenziert das ABKLINGEN des GESAMTSCHALLEREIGNISSES.

Schon lange VOR der Entwicklung des ReFlx®-Systems hatten reine Kantenabsorber immer wieder unter Beweis gestellt, dass etwas am „Nachhall“ als Kriterium für die Klarheit des Raumklanges nicht stimmen könne. Das ReFlx®-System belegt unmissverständlich, dass der Nachhall als Kriterium für „gute Hörsamkeit“ nicht taugt. Die sog. „Nachhallzeiten“ stellen eher unspezifische Analysewerte dar.

Dennoch erhebt die Norm das Kriterium des Nachhalls zum Kern der Betrachtungen: „Im Sinne dieser Norm ist die frequenzabhängige Betrachtung der Nachhallzeit zwingend erforderlich„, so DIN 18041:2016-03 auf Seite 12 (Unterordnung 4.2.3 – „Anforderungen an die Nachhallzeit“).

Die Nachhallzeiten werden durch die Entstörung des Kantenvolumens nur vergleichsweise geringfügig gesenkt! Etwaig ist also auch die Aussagekraft der STI-Werte begrenzt zuverlässig, weil die Nachhallzeiten in die Berechnung dieser Werke unmittelbar mit einfließen. Die frequenzabhängigen Nachhallzeiten bieten für Kommunikationsräume höchstens Orientierungswerte, sind jedoch als Kriterium nicht tauglich.

Nachhall im Kölner Wasserspeicher

Ein sehr eindrucksvoller Nachhall hatte sich im unterirdisch angelegten Kölner Wasserspeicher „Severin“ gezeigt (Abbildung: siehe oben), als dieser 1984 zwecks Sanierungsarbeiten trockengelegt worden war. Zahlreiche Musikerinnen und Musiker haben diesen Nachhall recht spontan kreativ genutzt. Die Wasserwerke hatten die um einen Monat hinausgezögerte Flutung des restaurierten Speichers zugesichert.

Die niedrige Deckenhöhe des Wasserspeichers, regelmäßige Wandprofile und die eckigen Säulen lassen regelmäßige Rückwürfe zu. Im Gegensatz dazu etwa die runden Stützsäulen in Kirchenhallen sorgen begünstigend für Diffusion.