Die Akustik im Büroraum ist ein ganz eigenes Thema. In Mehrpersonenbüros müssen selbstverständlich gegenseitige Störungen maximal reduziert werden. Aber auch hier sind gängige Herangehensweisen nur unzulänglich. Denn regelmäßig wird der Störeinfluss des Kantenvolumens bei geläufigen akustischen Maßnahmen schlicht ignoriert.

Besonders nun aber die Akustik in einem Büro, das einzeln und zudem – mit Besprechungsecke – genutzt wird, um den engen Austausch im Führungsteam pflegen zu können, konfrontiert mit besonderen Anforderungen.

Man muss das Kantenvolumen immer zuerst beachten – und entstören. So auch in Mehrpersonenbüros. In dem vorliegenden Beispiel ist das für die Akustik im Büroraum noch wichtiger: Weil dieses Einzelbüro nicht so groß ist.

Nachhall positiv einsetzen

Das Kantenvolumen wirkt sich – was inzwischen in der Branche allgemein bekannt sein wird – je kleiner ein Raum, umso schädlicher aus. Das war gerade im vorliegenden Büroraum ganz unmissverständlich zu bemerken. Nicht einmal Telefonate konnten angenehm, geschweige denn ungestört geführt werden, weil diese schon allein durch die eigene Sprache gestört wurden. Einmal ganz davon zu schweigen, wenn man aus Gründen des Ablaufs für sich selbst oder wenn man im Rahmen von Besprechungen für Mitanwesende das Telefon auf Lauthören nutzte.

Je kleiner ein Raum ist, desto mehr wird nicht der Raum „hallig“ im geläufigen Sinne!

… sondern desto mehr verhallt der Raum durch jene Störungen, die im Kantenvolumen entstehen.

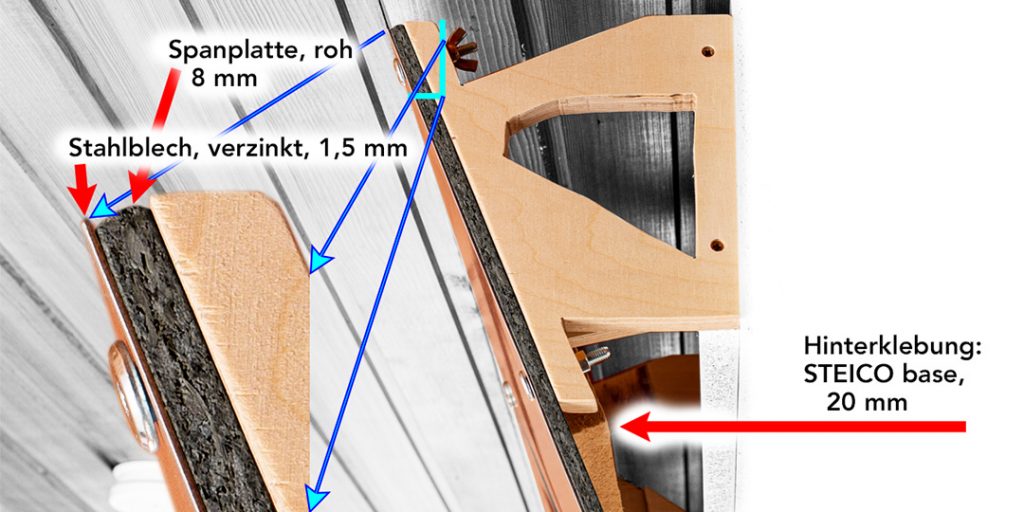

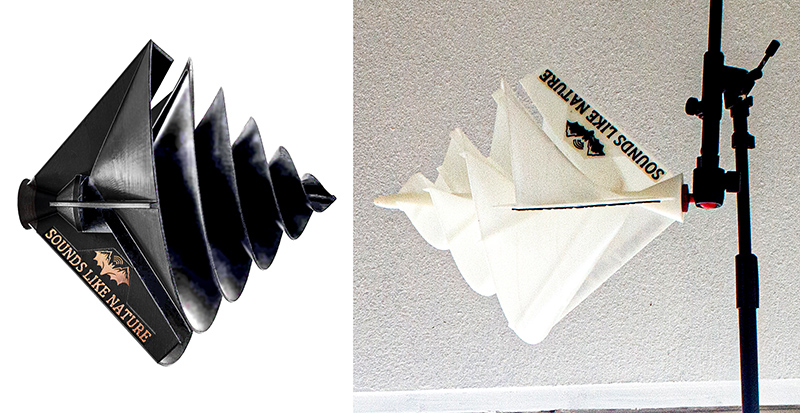

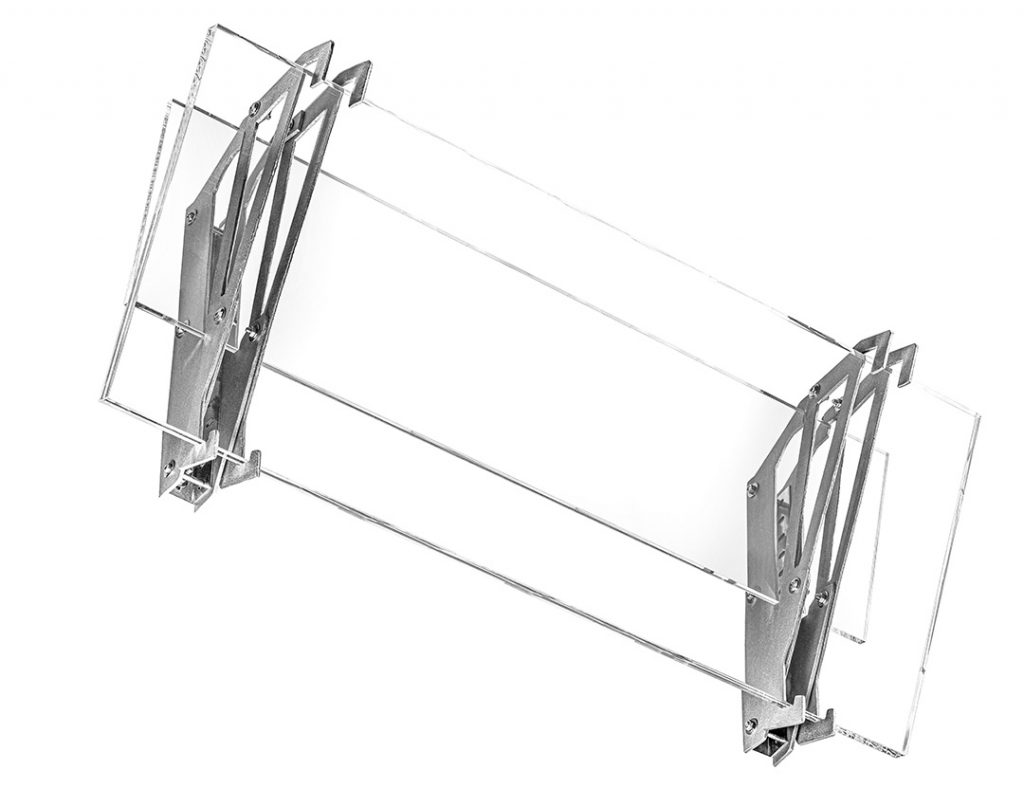

Konsequent habe ich in diesem Büro das Kantenvolumen zu allererst in den Fokus genommen. Die oberen Längskanten habe ich mit dem ReFlx®-System ausgestattet, soweit der Fensterschwung bzw. von den Einbauschränken der Türschwung nicht beeinträchtigt wird. Die linke hintere Ecke hingegen habe ich auf der ganzen Höhe – mit 3 Elementen des Diffusors D21 übereinander – zugleich auch im Kantenvolumen entstört. Gerade weil der recht kleine Raum darauf verzichten kann, habe ich hier kein ReFlx®-System senkrecht installiert, sondern auf den Diffusor D21 gesetzt, um die Halligkeit im Raum abzuschwächen.

Ergänzend mildern zwei Elemente des D21 noch einmal auf der freien Wand, gegenüber des Schreibtischarbeitsplatzes, den allgemeinen Widerhall ein wenig ab.

Akustik im Büroraum: Diffusor D21 spielt tragende Rolle

Das Resultat ist ein Raum, der nicht frei ist von Nachhall. Der allgemeine Widerhall in einem Raum darf jedoch nicht verwechselt werden mit dem echten Nachhall. Der nämlich ist gar nicht die eigentliche Störquelle. Sondern Nachhall suggeriert – für das Unterbewusstsein positiv – einen größeren Raum, als er etwaig vorhanden ist. Und gleichzeitig beeinträchtigen klare und unverfälsche Reflexionen auch die so genannte „Hörsamkeit“ nicht.

Tatsächlich störend am so genannten „Nachhall“ sind jene im Kantenvolumen zerstörten Signale, die eben keinen Signalgehalt mehr besitzen. Es sind reine Störsignale: Was aus dem Kantenvolumen kommt, ist nur noch eine überdeckende bis laute Geräuschkulisse.

Dasselbe Problem mit dem Kantenvolumen erschwert auch den sprachlichen Austausch in Kommunikationsräumen. Oder umgekehrt macht gerade das ReFlx®-System Kommunikationsräume sogar vollumfänglich inklusionstauglich. So etwa Klassenräume: In einem anlässlich Inklusion ausgestatteten Raum bewährt sich das ReFlx®-System seit über drei Jahren im realen Unterricht.

eigenen Eindruck gewinnen: mit den folgenden Videos

Wer Interesse hat und jeweils ca. 5 Minuten Zeit erübrigen kann, möge sich gern Videos anschauen. Und vor allem: anhören. Im ersten Video habe ich in dem Schulleitungsbüro sowohl gesprochen als auch (die in der Akustikbranche gern belächelten) Klatschtests gemacht. Diese Klatschtests aber sagen mehr aus als übliche Nachhallmessungen. So objektivierend die nämlich erscheinen mögen, sagen sie nicht mehr aus, als ohnehin und leicht zu hören ist. Nämlich, ob etwas gemacht werden sollte oder gar muss.

Hier geht es zum dem Video mit den Klatschtests (5:14 min.).

Und wiederum dieser Link führt zu dem Video (5:51 min.), mittels dessen Ihr Euch Musikvergleiche (in mehreren kurzen und jeweils direkten Vergleichen) anhören könnt.

Für diese Aufnahmen hatte ich jeweils nur ein Mikrofon für eine Ein-Kanal-Aufnahme gegen die Decke gerichtet, bei 3,32 Metern Raumhöhe in ca. 2,2 Metern Höhe des Mikrofonkopfes, um in einer unverfälschten Weise nur die Raumantwort erfassen zu können.

Mit Kopfhörern hört man natürlich mehr. Nämlich mehr Details. Aber auch mit den am Computerarbeitsplatz oder den im Laptop eingebauten kleinen Lautsprechern hört man die Unterschiede bereits deutlich.