Ich möchte über das Rückwandecho sprechen. Und zwar deshalb, weil die gängige Lehre das Rückwandecho schon allgemein vorzugsweise verteufelt. Und wenn Inklusion ins Spiel kommt, dann erst recht. Zu Unrecht!

Die Norm verRÄT sich…

„Da bei Räumen mit einem Volumen bis ca. 250 m³ keine Gefahr zur akustischen Überdämpfung besteht, kann hier eine vollflächig schallabsorbierende Decke in Kombination mit einer ebenfalls schallabsorbierenden Rückwand eingesetzt werden“ – so lautet es in DIN 18041 (Ausgabe :2016-03, dort Seite 19).

Und: FALSCH !

„Eine stehende Lehrerin und die vorne sitzenden Schüler/innen hören bei horizontaler Schallausbreitung über die Köpfe der anderen Schüler/innen hinweg ein Rückwandecho mit einer Zeitverzögerung von fast 50 ms“, so liest man es im „DSB-refeRATgeber 6“ (Deutscher Schwerhörigenbund). Das bleibt ohne Erläuterung so stehen – und soll einfach plausibel klingen.

… und Schwerhörige sind verRATEN

Aber was passiert dort wirklich?

Das Rückwandecho ist das Resultat einer Modellvorstellung. Die geometrische Akustik macht’s möglich. Die geometrische Akustik bildet hier aber die realen Verhältnisse der SchallENERGIE nicht ab. Und so wird aus einer Mücke der berüchtigte Elefant…

Angenommen, eine Lehrerin spricht nicht – wie gemutmaßt – leiser, weil ihr das Rückwand-Echo vorgaukele, sie spreche ja laut genug. Angenommen, sie spricht mit 65 dB also schon in angehobener Sprechweise. Nehmen wir 66 dB, weil es, wie sich gleich zeigen wird, „schönere“ Zahlen ergibt.

Rückwandecho – Irrtum oder Blöff?

Eine Schülerin oder ein Schüler in der letzten Reihe oder an einer hinten angeordneten Tischgruppe bekommt noch 48 dB des Direktschalls ab, kann also von der Addition der Schallenergie durch ein Rückwand-Echo unbedingt profitieren. Hier trifft die Schallreflexion von der Rückwand mit nur 6 bis 10 ms Zeitverzögerung ein.

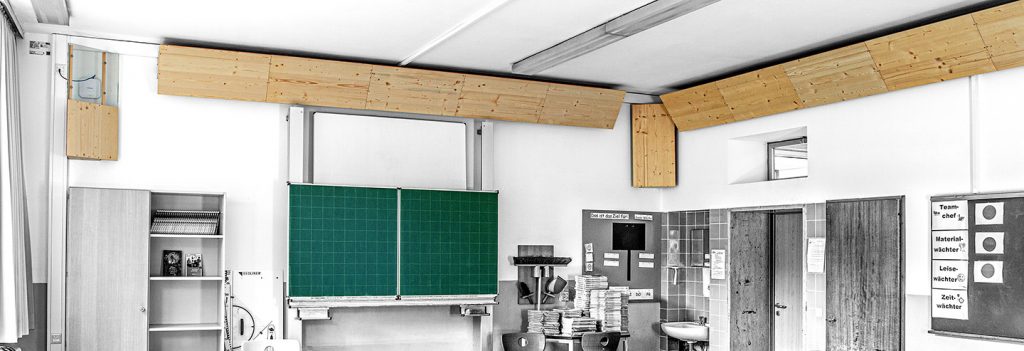

Wenn jetzt noch die Decke schallhart ist, so profitieren die hinten Sitzenden von der Schallspiegelung an der Decke noch einmal als dritter Schallquelle. Dann – und NUR dann – wenn nicht gemäß der Empfehlung von DIN 18041 vollflächig bedämpfende Decken verbaut worden sind!

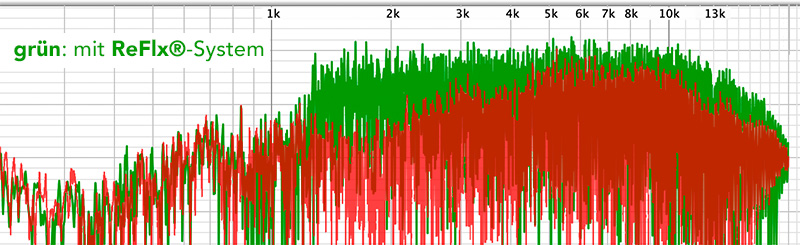

Das ReFlx®-System verstärkt nun noch einmal – und klar gerichtet – um eine weitere Reflexion. ReFlx® verstärkt (nachweislich) vor allem die für Sprache relevanten höheren Frequenzen überproportional. Nun brauchte es eigentlich eine frequenzabhängige Betrachtung des Schallpegels.

Stattdessen stützt sich die Norm „zwingend“ auf „die frequenzabhängige Betrachtung der Nachhallzeiten“ – und bindet an rein mathematische Erfordernisse (DIN 18041:2016-03; 4.2.3 – Anforderungen an die Nachhallzeit). Was dabei als „Nachhall“ erfasst wird, IST hingegen gar kein Nachhall (!) – sondern die Summe aller Schallrückwürfe im Raum, einschließlich der spezifischen Störungen, die im Kantenvolumen entstehen.

nicht das Rückwandecho stört, sondern die Raumkanten

In der ersten Reihe kommen vom Rückwand-Echo im besten Falle noch ca. 42 dB an – ein Sprachsignal, das folglich um 24 dB schwächer ist als das originäre Sprachsignal der Lehrkraft. Da die Signale zeitversetzt sind, fällt dieses schwache „Echo“ praktisch als Störquelle gar nicht mehr ins Gewicht – das zudem ja sogar unterhalb des Grundgeräuschpegels einer Schulklasse ansiedelt.

Und: … das weit unterhalb jener Empfehlung liegt, die die Norm selbst ausspricht. „Eine weitgehend störungsfreie Verständlichkeit ist bei Signal-Geräuschabständen von 10 dB bis 20 dB zu erwarten“, so heißt es in der Norm. Und weiter: „Für die Kommunikation mit speziellen Fachtexten oder in einer Fremdsprache sind 5 dB bis 10 dB höhere Anforderungen an den Sprach-Gesamtstörschalldruckpegel-Abstand zu stellen.“ Und im nächsten Satz: „Damit Hörer mit verminderter Hörfähigkeit an der Sprachkommunikation teilnehmen können, benötigen sie einen 5 dB bis 15 dB höheren Sprach-Gesamtstörschalldruckpegel-Abstand als Guthörende und eine geringere Nachhallzeit […].“

Die Rede ist also von Pegelabständen von 10 bis 20 dB für Normalhörende, von 15 – 30 dB für den Austausch in Fachvokabularen oder in Fremdsprachen, von 15 – 35 dB zwischen Störsignal und Nutzsignal. Das sind jedoch wiederum nur Schätzwerte: „Eine vollständig wissenschaftlich begründbare Ableitung für genaue numerische Anforderungswerte ist hierfür zurzeit nicht bekannt.“ (DIN 18041:2016-03; 1 – Anwendungsbereich)

Sprach-Gesamtstörschalldruckpegel-Abstand: innerhalb der Norm missverstanden

Solche Werte hingegen werden gefordert, ohne dass man sich der Problematik des Kantenvolumens stellt. Vielmehr noch ist das Kantenvolumen als Störgeräuschquelle den Verfassenden der Norm schlicht gar nicht bekannt. Andernfalls hätte man zweifelsohne Tipps oder sogar konkrete Anweisungen an die Hand gegeben, um die Störgeräuschentwicklung im Kantenvolumen zu unterbinden.

Mittels Norm oder Ratgebern „berät“ man also dahingehend, mit hohem Aufwand und zu hohen Kosten etwas zu beseitigen, das zwar vorhanden, aber nur äußerst schwach wirksam und deshalb nicht praxisrelevant ist. Mit einer solchen Maßnahme wird also nichts als Geld verschwendet. Und im Gegenteil: Sparte man sich dieses Geld für Absorber auf den Rückwänden, könnten aber genau diejenigen profitieren, die hinten sitzen. Mit Absorbern an den Rückwänden jedoch werden genau diese noch einmal stärker benachteiligt!

Tatsächlich sind es die unbehandelten RAUMKANTEN, um die man sich kümmern muss. – Ich persönlich spreche lieber umfassender vom „Kantenvolumen“. Das Kantenvolumen löst jene Störungen aus, die von der Fachwelt ohne jegliche plausible Erklärung der Rückwand zugeschrieben werden.

Im Allgemeinen nutzt „die Raumakustik“ das Rückwandecho, um damit umfängliche und überflüssige Bedämpfungen an den Rückwänden zu rechtfertigen, die in ihrer Wirkung nicht etwa nutzlos, sondern im Gegenteil sogar kontraproduktiv sind.